Erschütterungsmonitoring in der Praxis: Ein Laborprojekt im Fokus

Beitrag 5 von 6

Wenn innerhalb oder in der Nähe von sensiblen Gebäuden wie Laboratorien oder Operationssälen gebaut wird, ist Erschütterungsmonitoring entscheidend, um den störungsfreien Betrieb sicherzustellen. In diesem Beitrag zeigen wir anhand eines konkreten Praxisbeispiels, wie komplexe Herausforderungen beim Monitoring während Bauarbeiten erfolgreich gemeistert wurden.

Das Projekt

Ein viergeschossiges Laborgebäude mit hochsensibler Nutzung – darunter Operationssäle und Präzisionslabore – befand sich unmittelbar neben einer aktiven Baustelle. Aufgrund der sensiblen Nutzung waren die Anforderungen an die Erschütterungsarmut aussergewöhnlich hoch:

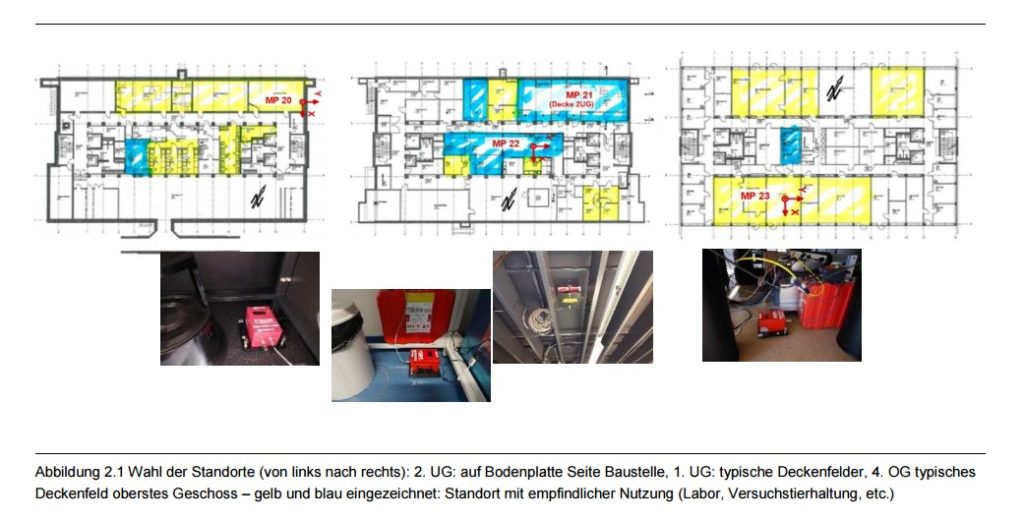

Operationssäle und Präzisionslabore mussten besonders überwacht werden. Mehrere strategische Messpunkte wurden im Gebäude positioniert, darunter:

- auf der Bodenplatte nahe der Baustelle.

- Auf Deckenmitten (wo Erschütterungen oft stärker auftreten).

- Im obersten Stockwerk, um horizontale Schwingungen des Gebäudes zu erfassen.

Die Messpunkte wurden bewusst nach Nutzerfeedback und strukturellen Besonderheiten ausgewählt, um sowohl technisch als auch psychologisch optimale Ergebnisse zu erzielen.

Die eingesetzte Technik

Zum Einsatz kamen hochpräzise Erschütterungsmessgeräte:

- MR3003 von SYSCOM, bekannt für ihre hohe Genauigkeit und Zuverlässigkeit.

- Vernetzte Messstationen: Durch sogenannte Master-/Slave-Netzwerke wurden gemeinsame Trigger und qualifizierte Alarme ausgelöst. Dies bedeutet, wenn eine Station (z. B. auf der Bodenplatte) starke Erschütterungen registrierte, wurden automatisch auch andere Geräte aktiviert, selbst wenn deren lokale Schwellen nicht überschritten wurden.

- Echtzeit-Plattform: Die Erschütterungsdaten konnten in Echtzeit überwacht und analysiert werden, was rasche Reaktionen ermöglichte.

Ergebnisse des Monitorings

Durch den gezielten Einsatz dieser Technologie ergaben sich folgende wesentliche Vorteile:

- Klare Ursachenidentifikation: Es konnte eindeutig zwischen Baustellenerschütterungen und lokalen Aktivitäten unterschieden werden. So wurden Fehlalarme reduziert und unnötige Bauunterbrechungen vermieden.

- Erhöhtes Vertrauen: Nutzer konnten durch Transparenz und offene Darstellung der Messdaten nachvollziehen, dass die Überwachung objektiv und zuverlässig war.

- Gezielte Prävention: Aufgrund genauer Messungen konnten rechtzeitig Massnahmen ergriffen werden, um störende Vibrationen zu minimieren.

Fazit

Dieses Praxisbeispiel zeigt, dass professionelles Erschütterungsmonitoring gerade bei sensiblen Nutzungen nicht nur Schäden vermeidet, sondern auch Vertrauen schafft und klare Grundlagen für zielgerichtete Entscheidungen liefert. Moderne Geräte und Technologien sowie das dazu notwendige Know-How erlauben dabei eine bisher unerreichte Präzision und Reaktionsgeschwindigkeit.

Das Ergebnis: Minimaler Einfluss auf den Betrieb – auch während intensiver Bauphasen.